会社設立・許認可手続きのことなら、札幌市中央区の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。

開業2007年 北海道で事業を始めるなら!創業支援から許認可手続き 地域密着型|北海道の企業を応援する行政書士法人

【札幌】会社設立・許認可手続きサポートセンター

presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌

〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階

地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分

受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |

|---|

定休日 | 土曜・日曜・祝日 |

|---|

メール | info@crimson-sapporo.com |

|---|

旅館業許可

旅館・ホテル営業の許可の申請に係る手数料の額の改定について (札幌市旅館業法施行条例の一部改正)(令和7年4月1日施行)

このたび、札幌市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号)の一部を改正し、旅館・ホテル営業の許可の申請に係る手数料の額について、下記のとおり改定を行います。

旅館業許可について

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は,旅館業の許可を受けなければなりません。

自宅や空き家の一部を利用して行う民泊サービスであっても同様です。

宿泊サービスを提供するためには、「旅館業法の許可」又は「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きを行う必要があります。

「民泊」とは、一般的に「自宅の一部、空き別荘、マンション等の空き室などを活用し、宿泊サービスを提供すること」とされています。

平成30年6月14日以前に宿泊サービスを提供したい場合には、「旅館業法の許可」のみです。従来、自宅の一部を利用して宿泊サービスを提供する場合、多くのケースで「旅館業の許可(簡易宿所営業)」を受けて営業されています。館業法の許可申請に関しては、施設所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

平成30年6月15日以降は、住宅宿泊事業法の届出を行うことで旅館業法の許可を得なくても年間180日に限り、「住宅」において民泊サービスを提供することができます。

旅館業と住宅宿泊事業では、法令上のルールが異なるところがありますので、旅館業と住宅宿泊事業のいずれかで迷われている方は、宿泊施設を管轄する保健所にご相談ください。

旅館業法に基づく営業許可について

「宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業」を旅館業といい,これを行うには,旅館業法に基づく営業の許可が必要です。無許可営業などの違反行為は処罰されます。 インターネットサイト等を利用して宿泊者を募集し,対価を得て,自宅や空き家の全部又は 一部に宿泊させる,いわゆる「民泊」も,旅館業に該当しますので,営業の許可なく行うこと はできません。 また,旅館業は,①施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと を原則として営業しているものであること,②施設の管理・経営形態を総体的にみて,宿泊者 のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められることか ら,アパート等の貸室業と区別されています。宿泊に当たっての契約の種類に関係なく,①, ②に該当するものは,賃貸借契約等であっても,旅館業となります。

旅館業の種別

旅館業には、下記の通り「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という4つの種別がありましたが、旅館業法の一部を改正する法律(2017年12月8日成立、12月15日公布)により「ホテル営業」と「旅館営業」は統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。

- ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

- 旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

- 下宿営業:施設を設け、1ヶ月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

旅館業法に基づいて宿泊事業を展開する場合、上記のうちいずれかの営業許可を取得する必要があり、一軒家やオフィスビル、マンションなどを活用した民泊事業については簡易宿所営業の許可を取得するのが一般的となっています。

簡易宿所営業とは

簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設と定義されています。

旅館業法施行令に定められる構造設備の基準では、旅館業のうち旅館営業の許可を受けるためには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とするため(旅館業法施行令1条2項)、その基準に達しない4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設についてはこの簡易宿所に該当することとなります。具体的には、民宿、ペンション、スポーツ合宿施設、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステル、カプセルホテルなどが挙げられます。

簡易宿所営業も含め、旅館業を経営するためには、都道府県知事(政令指定都市、中核市等保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要があり、旅館業法上の許可を得ずに旅館業を営むことは旅館業法違反にあたりますので注意が必要です。

簡易宿所営業の許可取得の要件

旅館業簡易宿所営業の構造設備基準

旅館業法では、簡易宿所営業の構造設備基準として下記のように定められています。

- 客室数:規制なし

- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)

- 玄関帳場(フロント)の設置:規制なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースがあり)

- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること

- 換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること

- その他:都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること

旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるには、許可申請を受ける施設が上記条件を満たしている必要があります。また、玄関帳場(フロント)については自治体によって設置を義務付けている場合もありますので注意が必要です。

2016年4月、衛生水準の確保が可能な範囲において簡易宿所の許可基準が規制緩和され、従来の許可要件であった客室に必要な延床面積(33㎡以上)という基準が改正され、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設であれば、3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上であれば許可を受けられるようになりました。例えば宿泊者数が5名の施設の場合、3.3㎡×5=16.5㎡以上であればよくなったということです。

サテライト型民泊(簡易宿所)とは、異なる場所に立地する複数の客室を一つの玄関帳場で管理、運営するスタイルの民泊のことを指します。サテライト型の場合、各客室に速やかに対応できる距離(徒歩10分以内など)に帳場を設置する必要があります。古民家をリノベーションして地区一帯を民泊施設としてエリアリノベーションする際のスタイルとして注目を集めています。

サテライト民泊の類型としては、1つの事業者が分散する複数客室を使用して営業する「客室分散型」と、複数の簡易宿所許可営業者が共同して玄関帳場を設ける「共同玄関帳場型」の2つがあり、客室分散型については現行の旅館業法においても運用可能となっていますが、共同玄関帳場型についても旅館業法改正に向けた検討が進んでいます。

その他の制度に基づく手続き

旅館業法簡易宿所営業の許可を取得するためには、旅館業法以外にも建築基準法、消防法などその他の法制度に基づく手続きが求められます。

都市計画法に基づく用途地域について

都市の地域には、同地域内に住居や商業、工業など異なる用途が混在することで都市環境や効率が悪化することを防ぐため、都市計画法に基づいて「用途地域」が定めされています。用途地域は全部で12種類あり、旅館業の営業許可を取得するためにはその建物が「第1種住居地域(3,000㎡以上の施設はNG)」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業」「商業」「準工業」のいずれかの用途地域に属している必要があります。つまり、建物の所在地によってはそもそも旅館業の営業許可が申請できないということです。そのため、民泊用物件の購入や許可申請をする際にはまず用途地域が条件を満たしているかを確認する必要があります。

建築基準法に基づく用途変更について

用途変更とは、建物の用途を当初の用途から他の用途に変更することを指します。建築基準法では、「既存建築物の用途を変更して、100 ㎡を超える建築法第6条第1項第 1 号の特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要」とされています。そのため、100㎡以上のマンションやオフィスなどを活用して簡易宿所営業の許可を取得し、民泊施設を運営したい場合、建物を「簡易宿泊所」に用途変更する手続きが必要となります。

消防法について

簡易宿所営業の許可を取得して民泊事業を展開する場合、施設の利用者や周辺住民の安全を確保するため、消防用設備の設置や出火防止、避難、通報などの防火安全対策が求められます。

賃貸契約・管理規約について

旅館業の営業許可を受ける場合、自身が所有する建物を使用する場合と、他者から建物を借り受けて実施する場合の2パターンがありますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。

しかし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、民泊サービス(旅館業)に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認する必要があります。また、分譲マンションの場合通常はマンションの管理規約等で用途を制限しているため、管理規約等を確認する必要があります。

旅館業簡易宿所営業を取得するメリットとデメリット

民泊事業を合法的に展開する場合、旅館業簡易宿所営業の許可を取得する以外にも特区民泊や住宅宿泊事業法(民泊新法)で運用する手段があります。ここでは、他の方法と比較した際の簡易宿所営業を取得するメリット・デメリットについてご紹介します。

| 旅館業法簡易宿所営業 | 特区民泊 | 住宅宿泊事業法 | |

|---|---|---|---|

| 許認可など | 許可 | 認定 | 届出 |

| 提供日数の制限 | なし | 2泊3日以上の滞在が条件 | 年間営業日数180日以内(条例で引き下げ可能) |

| 宿泊者名簿の作成・保存義務 | ○ | ○ | ○ |

| 玄関帳場の設置義務 | なし(条例による設置義務付けも可能) | なし | 宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的設置は求めない。 |

| 最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限) | ○ | 一居室の床面積原則25㎡以上(自治体の判断で変更可能) | ○ |

| 上記以外の衛生措置 | ○ (換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) | ○ (換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置) | ○ (定期的な清掃等) |

| 非常用照明などの安全確保の措置義務 | ○ (建築基準法において措置) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |

| 消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (建築基準法において措置) | ○ (家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和) |

| 近隣住民とのトラブル防止措置 | なし | ○ (近隣住民への適切な説明、苦情対応) | ○ (宿泊者への説明義務、苦情解決の義務) (届出時にマンション管理規約、賃貸住宅の賃貸契約書の確認) |

| 不在時の管理業者への委託義務 | なし | なし | ○ |

旅館業ができない地域について

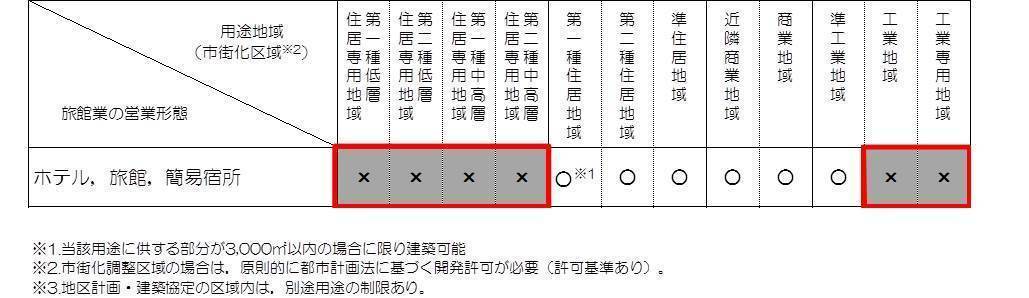

- 旅館業を行うことができる用途地域について

都市計画法・建築基準法等に基づく用途地域による規制があり、原則として次の用途地域以外では、旅館業を行うことはできません。

次の用途地域以外では、旅館業を行うことはできません。

(1) 第一種住居地域(旅館業の用途に供する部分が3000㎡以下)

(2) 第二種住居地域

(3) 準住居地域

(4) 近隣商業地域

(5) 商業地域

(6) 準工業地域

都市計画法で定められた用途地域により,建築基準法の規制において旅館業のできない地域が決まっています。(下表の「×」の用途地域では,原則として旅館業ができません。)

宿泊施設を計画される際には,営業予定地の用途地域を確認してください。

建築基準法上の用途について

旅館業を行う建物の建築基準法上の用途については「ホテル」又は「旅館」になります。既存の建物(例えば共同住宅、一戸建て住宅等)を活用する場合、「ホテル」又は「旅館」の部分の面積が100㎡を超える場合には、建築確認申請(用途変更)が必要になります。なお、既存の建物の用途が「ホテル」又は「旅館」の場合は、建築確認申請(用途変更)は不要です。 ただし、建築確認申請(用途変更)が不要の場合でも、当該建物は建築基準法に適合していなければなりません。

客室の床面積について

・ 旅館・ホテル営業においては、1客室の床面積は7㎡以上(寝台を有する場合は9㎡以上)であることが必要です。

・ 簡易宿所営業においては、客室の延べ床面積は、33㎡(ただし、申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であることが必要です。

・ この面積には、客室内の客専用の便所、浴室は含まれますが、共通の廊下、押し入れ、クローゼット、床の間、ベランダは含みません。また、面積は内法算定とします。

・ 賃貸借契約書等の面積は壁芯が主ですので、内法面積との違いに留意してください。

採光上有効な窓について

・客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であり、窓その他の開口部で採光に 有効な部分の面積は、就寝の用に供する部分の床面積(便所、玄関、浴室、区画された洗面 所を除く)の概ね8分の1以上(簡易宿所営業においては概ね10分の1以上)を有する ことが必要です。また、窓は就寝の用に供する部分に設けてください。

・幅員 0.9m 以上の縁側で隔てるときは、その採光面積の概ね2分の1を有効面積とみなしま す。また、随時開放し得るふすま、障子類によって仕切られた2室の場合、1室とみなします。

玄関帳場の代替措置について

・ 旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業において、次に掲げる代替措置が講じられている場合は、玄関帳場を有しないことができます。

ア 客室、便所その他宿泊者の宿泊の用に供する部分(以下「宿泊施設」という。)に近接した場所に、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための事務室(以下「管理事務室」という。)を有すること

イ 宿泊施設の出入口の付近に宿泊者及び宿泊者以外の者の出入りを確認するためのビデ

オ カメラその他の機器を有すること

ウ 宿泊施設及び客室の出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること

エ 客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有する

こと

オ 宿泊施設の出入口の付近及び管理事務室の出入口に事故等対応者の氏名及び電話番号

並びに当該宿泊施設及び当該管理事務室が旅館業の施設である旨が表示されていること カ 宿泊施設の出入口の付近に管理事務室の所在地が表示され、かつ、管理事務室の出入口に宿泊施設の所在地が表示されていること

・ 営業者は、原則、宿泊施設に備え付けられたビデオカメラ等の映像により、宿泊者の出入りを常時確認することが望ましいが、やむを得ず常時確認できない場合には、録画機能を有するビデオカメラを設置する必要があります。

玄関帳場の設置個所について

・ 玄関帳場の設置個所は1施設につき原則1か所ですが、100 室以上の大規模ホテル等で構造上やむを得ず、玄関帳場等を2箇所以上設置しなければならない場合等で、宿泊者等の出入りを直接確認する上で支障がないと認められる場合は、この限りではありません。

・ 複数の出入口があり、宿泊者等の出入りの全てを確認することができない場合は、ビデオカメラその他の機器により直接確認することと同等の措置が講じられる必要があります。

玄関帳場の構造設備について

宿泊者等の出入りを直接確認するとともに、ビデオカメラを設置することが望ましいです。

・ 受付台は容易に動かせないものとして下さい。

・ 床面からの高さは0.7~1.2mで開口部の高さは 1m以上とし、また、「事務を行うのに適した広さ」とは、概ね0.3m以上の幅としてください

・ 宿泊者等の往来を容易に見通すことができなくなるようなカーテン、囲いその他の設備(植木や簡易な衝立等)を設けてはなりません。

・ 宿泊者等の出入りを直接確認するとともに、ビデオカメラを設置することが望ましいです。

簡易宿所営業における多数人で共用する客室について

・ 2名以上で共用する寝台又は寝具を設置している客室は、当該客室の定員に関わらず多数人で共用する(追い込み式)客室とは認められません。

・ 多数人で共用する客室内に区画を設ける場合は、次の事項に適合した構造としてください。

ア 個人で施錠できない構造

イ ドアにあたる部分はアコーディオンカーテン様の簡易な構造

ウ 間仕切り部分には開口部を設けた構造

※ 区画された部分は、客室という扱いではない(客室の一部分である)ため、広告等には個室という表現は避けてください。

・ 開口部の大きさとして、床面積×1/7=通路幅(m)×開口部長さ(m)を目安とする。

既存建築物を簡易宿所(ゲストハウス)等に用途変更する場合

既存建築物を簡易宿所(ゲストハウス)等に用途変更する場合について 既存の建物の一部または全部を簡易宿所等に変更する場合は、規模に関わらず、次に掲 げる項目などについて建築基準法に適合させる必要があります。

そのため、改修工事を行 わなければならない場合がありますので、建築士にご相談のうえ適切な維持管理を行って ください。

<主要な規定>

・耐火性能の確保

・排煙設備の設置

・非常用照明装置の設置

・階段の寸法(幅・蹴上・踏面)、手すりの設置、主たる階段における回り階段の禁止

・階段・エレベーター・吹き抜け部分等の竪穴区画(鉄製の扉等で遮煙性能が必要)

・廊下の幅

・間仕切壁の仕様(準耐火構造等の壁で天井裏・小屋裏まで達せしめること) など。

また、簡易宿所等の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合、建築基 準法の規定に基づき、用途変更の確認申請が必要ですので、建築士にご相談のうえ確認申続手続てください。その場合、原則として既存建築物が検査済証の交付を受け ていることが条件となります。なお、検査済証を取得していない場合は、建築士に既存建 築物が建築基準法に適合しているかを調査して、必要に応じて改善工事を行い、 建築物が適法であることを所轄官庁に報告する必要があります。法適合性が確認でき ない既存建築物は、用途を変更することはできません。

※ 床面積について 床面積の算定方法は壁芯または柱芯で算定してください。

「簡易宿所の用途に供する部分」とは、便所や浴室などの共用部、並びに管理室や倉庫などのバック ヤードの面積も含みます。

旅館業法に関する情報

(政令等)

○「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)

旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)は、平成29年11月17日に第195回特別国会に提出され、平成29年12月8日に成立し、平成29年12月15日に公布されました。

衛生等管理要領の改正、各種通知

平成29年12月15日発出

平成30年1月31日発出

旅館業法改正に伴う札幌市旅館業法施行条例等の改正について

平成30年6月15日に旅館業法が改正されたことに伴い、札幌市で定める札幌市旅館業法施行条例及び札幌市旅館業法施行細則を改正されました。

北海道民泊ポータルサイト(当サイトは北海道や国の民泊に関するサイトのリンクを集めたポータルサイトです。)

- 【事業協同組合設立】料金

- 有限事業協同組合設立

- 建設コンサルタント登録

- 旅行業登録

- 法人印鑑作成サービス

ご連絡先はこちら

行政書士法人

クリムゾンパートナーズ札幌

お電話でのお問合せはこちら

住所

〒060-0051

札幌市中央区南1条東2丁目11-1

ノーザンヒルズ大通東9階